O facto de um indivíduo possuir uma aptidão para as artes não quer significar que ele venha a tornar-se um artista, na verdadeira acepção da palavra. A aptidão para uma determinada tarefa ilustra apenas um cômputo de capacidades físicas e psicológicas que um sujeito possui para um desempenho e não, necessariamente, o dom de alma evangélico que o faz ultrapassar a mediania.

Mas o talento artístico tout court não possui, neste e em tantos outros contextos, características comensuráveis. O talento artístico ou se tem, ou não se tem. Pelo contrário, a maior parte dos sujeitos pode, desde que fisicamente apetrechados, aprender a bordar, a pintar, a esculpir, a fazer coisas aprazíveis, adequadas e muito correctas, mas «uma obra assim produzida jamais possuirá uma alma», como escreveu Kandisnsky em 1954. A actividade produtiva em causa traduz-se numa imitação que é, para o artista, semelhante àquela que empreendem os macacos: «Na aparência, os seus movimentos são iguais aos dos homens: o macaco senta-se, debruça-se sobre um livro, folheia-o com ar grave. Mas esta imitação não possui qualquer significado.» (Kandinsky, Do espiritual da arte, D. Quixote, Lisboa, 1998, p. 21).

Uma obra de arte irrestrita ou, se quisermos, aquela que lhe merece o nome, começa na Ideia dos poucos indivíduos que vêem o mundo com outras lentes, com outras formas, cores e medidas, com outros sons que são inaudíveis, ou inimagináveis para os restantes. Uma obra de arte total é a que defende a alma de toda a vulgaridade, vertendo-se e derramando-se numa generosa oferenda ao mundo. É que o artista abeira-se do mundo quando é suscitado por ele. Schumann verificou que a vocação do artista é projectar luz nas profundidades do coração humano. Neste caso, poucos são os que conseguem alcançar essa luz, manipulá-la e vertê-la, transfigurada em texto entendível e decifrável pelo entendimento dos que a recebem.

E que místico chamamento é este que procura e que consegue lançar-se no que de mais íntimo há no homem, que procura observar a vida para a dar a conhecer, que se rebusca em íntimos suores de dor, para fazer saltar para o mundo aquilo que entende ser como essencial ao crescimento da humanidade? Que chamamento é este que faz com que um determinado sujeito se revolva (ou se resolva?) noutro mundo, naquele que aparentemente não corresponde ao precipitar da economia, naquele que, à partida, parece não querer fazer girar o mundo... Que precipício é esse, tão deslumbrador, que arrasta civilizações inteiras, na busca de uma forma de representação simbólica que diga tudo. Que mecanismo misterioso é aquele que leva à escrita obsessiva e a duras penas, ou à composição musical, à necessidade de recriação do mundo através de gestos organizados e miméticos, dentro dos sons.

terça-feira, outubro 16, 2007

Da orientação ou vocação para as artes I (um artigo em vários capítulos)

«[...] Um [dia] hei-de analisar isto, um dia hei-se examinar melhor, discriminar, os elementos constituintes do meu carácter, pois a minha curiosidade por todas as coisas, aliada à minha curiosidade por mim próprio e pelo meu carácter, leva a uma tentativa para compreender a minha personalidade.»

[Fernando Pessoa,Escritos Autobiográficos, Automáticos e de Reflexão Pessoal, edição de Richard Zenith, Assírio & Alvim, Lisboa, 2003, p. 87 (registo no diário de 30 de Outubro de 1908)]

A vocação ou a orientação para a produção de obras de arte é uma questão clássica e que se coloca a todos quantos pretendem compreender os fenómenos relacionados com o comportamento, com a integração social, com a própria realização artística, com a criatividade, com a motivação para as artes, com a consciência e com a inteligência artísticas, mas também a todos aqueles que se preocupam com questões relacionadas com o discurso e com as representações simbólicas.

Trata-se de um assunto verdadeiramente amplo, porque abrange outras preocupações que as várias ciências —entendidas como recursos de pesquisa trans-disciplinares—, particularmente a psicologia (e a psicanálise), a história e a sociologia da arte, ou também a estética e a teoria das artes procuram debelar. E quando procuramos entender os sujeitos que possuem o impulso para as artes, somos também forçados a debruçar-nos, com maior ou menor empenhamento de método, sobre o que é o fenómeno artístico, e sobre o que torna uma obra de arte diferente das restantes realizações da humanidade.

[Fernando Pessoa,Escritos Autobiográficos, Automáticos e de Reflexão Pessoal, edição de Richard Zenith, Assírio & Alvim, Lisboa, 2003, p. 87 (registo no diário de 30 de Outubro de 1908)]

A vocação ou a orientação para a produção de obras de arte é uma questão clássica e que se coloca a todos quantos pretendem compreender os fenómenos relacionados com o comportamento, com a integração social, com a própria realização artística, com a criatividade, com a motivação para as artes, com a consciência e com a inteligência artísticas, mas também a todos aqueles que se preocupam com questões relacionadas com o discurso e com as representações simbólicas.

Trata-se de um assunto verdadeiramente amplo, porque abrange outras preocupações que as várias ciências —entendidas como recursos de pesquisa trans-disciplinares—, particularmente a psicologia (e a psicanálise), a história e a sociologia da arte, ou também a estética e a teoria das artes procuram debelar. E quando procuramos entender os sujeitos que possuem o impulso para as artes, somos também forçados a debruçar-nos, com maior ou menor empenhamento de método, sobre o que é o fenómeno artístico, e sobre o que torna uma obra de arte diferente das restantes realizações da humanidade.

Etiquetas:

Psicologia da Arte

segunda-feira, outubro 15, 2007

quinta-feira, outubro 11, 2007

terça-feira, outubro 09, 2007

words for a real life

Se me perguntardes o que é importante na vida ficarei sem voz, e sentir-me-ei desolada por só saber pressentir o que nela importa mesmo.

Direi depois, com alguma facilidade, que importa na vida conseguir intuir o belo e deixar cair no pano uma lágrima de prazer quando nela nos envolvemos.

Dir-te-ei ainda, mais quieta, que o que é mesmo importante na vida é dar colo, tanto colo aos filhos, e depois conseguir deixá-los ir, com uma lágrima tranquila que apaziguará essa dor.

Dir-te-ei que importa na vida a arte, porque te liberta e torna-te incandescente, fazendo-te acreditar que dos tantos homens que há na terra só alguns importa mesmo que não morram.

Que na vida importa que a salvemos, se gostarmos mesmo dela.

Direi depois, mais a custo, que na vida é importante saber recomeçar, recomeçar sempre, porque ela mesma é o recomeço.

Seguir-se-á uma inevitável pausa rubra, porque me darei conta de que afinal não entendo mesmo nada sobre o que é importante na vida, das coisas simples, direi depois em meio-tom, porque há tantas coisas que não as saberei escolher, e aborrece-me ter de realizar arrolamentos sem uma ordem criteriosa de importância para dar às escolhas feitas.

E depois estalará em mim um fortíssimo padecimento, quando, ainda rubra, e em meios-tons de desvelos, o concluir, dizendo-te seguidamente, que o que importa mesmo na vida é o amor.

E que nada fará sentido se não fordes capaz de achar esse derrame de vida, para que, com ele, te possas libertar dela.

Direi depois, com alguma facilidade, que importa na vida conseguir intuir o belo e deixar cair no pano uma lágrima de prazer quando nela nos envolvemos.

Dir-te-ei ainda, mais quieta, que o que é mesmo importante na vida é dar colo, tanto colo aos filhos, e depois conseguir deixá-los ir, com uma lágrima tranquila que apaziguará essa dor.

Dir-te-ei que importa na vida a arte, porque te liberta e torna-te incandescente, fazendo-te acreditar que dos tantos homens que há na terra só alguns importa mesmo que não morram.

Que na vida importa que a salvemos, se gostarmos mesmo dela.

Direi depois, mais a custo, que na vida é importante saber recomeçar, recomeçar sempre, porque ela mesma é o recomeço.

Seguir-se-á uma inevitável pausa rubra, porque me darei conta de que afinal não entendo mesmo nada sobre o que é importante na vida, das coisas simples, direi depois em meio-tom, porque há tantas coisas que não as saberei escolher, e aborrece-me ter de realizar arrolamentos sem uma ordem criteriosa de importância para dar às escolhas feitas.

E depois estalará em mim um fortíssimo padecimento, quando, ainda rubra, e em meios-tons de desvelos, o concluir, dizendo-te seguidamente, que o que importa mesmo na vida é o amor.

E que nada fará sentido se não fordes capaz de achar esse derrame de vida, para que, com ele, te possas libertar dela.

Etiquetas:

se me perguntardes

segunda-feira, outubro 08, 2007

terça-feira, outubro 02, 2007

sexta-feira, setembro 28, 2007

Exercícios espirituais

Olhai então para dentro fixamente para que possas encontrar o fio que une os teus olhos à razão e aos lumes mais intensos.

Desse grande fio, se o encontrardes, soltar-se-á, embora de uma forma difusa, a imagem completa da tua vida.

E dessa imagem, que na altura te ocorrerá depressa demais, restará, na melhor das hipóteses, um sabor amável, e um som muito apagado, como que imperceptível.

Se essa for a resposta, restarás sã.

Mas se dessa imagem se soltarem profecias mais robustecidas, como os jorros de reproduções nítidas do teu destino, renova o olhar para dentro fixamente, para que possas reencontrar o fio que une os teus olhos à razão e aos lumes mais intensos, repetindo o exercício até que não vejas, nem sintas nada.

Etiquetas:

se me perguntardes

quarta-feira, setembro 26, 2007

Duas palavras (no Panteão) a deus

«O Karma é o encantamento (desastroso) das acções (das suas causas e dos seus efeitos).

O budista quer afastar-se do Karma; quer suspender o jogo da causalidade; quer ausentar-se dos signos, ignorar a questão prática: que fazer? Não deixo, eu próprio, de pô-la a mim mesmo e suspiro por esta suspensão do karma que é o nirvana. Também as situações que, por acaso, me não impõem qualquer responsabilidade de conduta, por mais dolorosas que sejam, são recebidas numa espécie de paz; sofro, mas pelo menos nada tenho para decidir; a máquina do amor (imaginário) funciona aqui completamente sozinha, sem mim; como um operário da era electrónica, ou como o cábula do fundo da aula, apenas tenho de estar presente: o Karma (a máquina, a aula) sussurra diante de mi, mas sem mim. Na própria infelicidade, posso, num momento muito breve, arranjar um cantinho de preguiça».

Roland Barthes,Fragmentos de um discurso amoroso, trad. Isabel Pedrosa, Ed. 70, Lisboa, 2006, p. 85

terça-feira, setembro 25, 2007

WAS? ...

«Antes de me ter encontrado, Irrsigler não tinha, por exemplo, a mínima noção de música, de nenhuma arte, no fundo absolutamente de nada, nem sequer da sua estupidez. Agora, Irrsigler sabe mais que todos esses parladores de história de arte que todos os dias aqui vêm e enchem os ouvidos das pessoas com o seu cretinismo histórico-artístico. Irrsigler sabe mais que esses asquerosos peroradores da história de arte que todos os dias destroem para toda a vida, com o seu palavreado, dezenas de classes escolares que vão impelindo à sua frente. Os historiadores da arte são os verdadeiros destruidores da arte, disse Reger. Os historiadores da arte arengam tanto tempo sobre a arte que acabam por, com a sua arenga, a levar à morte. A arte é levada á morte pelos historiadores da arte. Meu Deus, penso eu muitas vezes, aqui sentado no banco, quando os historiadores da arte passam por mim conduzindo os seus rebanhos inermes, como são de lamentar todas essas pessoas, às quais precisamente estes historiadores da arte fazem perder, perder definitivamente, o interesse pela arte, disse Reger. A profissão de historiador da arte é a mais perversa profissão que existe e um historiador da arte arengador, e só há realmente historiadores da arte arengadores, precisava de ser corrido a chicote, corrido do mundo da arte, disse Reger, todos os historiadores da arte são os verdadeiros destruidores da arte e nós não devemos permitir a destruição da arte por aqueles que, intitulando-se seus historiadores, nada mais fazem do que destruí-la. Quando ouvimos um historiador da arte, sentimos náuseas, disse ele, ouvindo um historiador da arte, vemos como é destruída a arte sobre que ele arenga, com a arenga do historiador da arte a arte atrofia-se e é destruída. Milhares ou mesmo dezenas de milhares de historiadores da arte dilaceram a arte com a sua arenga e assim a destroem, disse ele. Os historiadores da arte são efectivamente os seus assassinos, se escutarmos um historiador da arte, participamos na sua destruição, onde quer que um historiador da arte se apresente, a arte é destruída, esta é que é a verdade [...]».

Thomas Bernhard, Antigos Mestres, trad. José ª Palma Caetano, Assírio & Alvim, Lisboa, 2003, pp. 54 e 55

quinta-feira, setembro 20, 2007

Tributo a Friedrich Nietzsche

«Deixando de lado o facto de ser um décadent, sou igualmente o seu contrário. A minha prova disso é que, entre outras coisas, escolhi sempre instintivamente os meios correctos nas piores condições; ao passo que o décadent em si escolhe sempre os meios que lhe são nocivos. Como summa summarum, eu era saudável; como mero ângulo, como especialidade, era décadent. A energia para o absoluto isolamento e a libertação das condições habituais, a coerção feita a mim mesmo de não me deixar curar, tratar, medicar ─ tudo isso trai a incondicional certeza instintiva sobre aquilo de que estão eu acima de tudo necessitava. Peguei em mim mesmo, restituí a mim próprio a saúde: a condição para tal ─ todo o fisiologista o admitirá ─ é estar fundamentalmente são. Um ser tipicamente doente não pode tornar-se são, e menos ainda curar-se a si mesmo; para quem é tipicamente saudável, estar doente pode, pelo contrário, ser mesmo um enérgico estímulo de vida, de mais vida. Assim me surge agora efectivamente aquele longo período de enfermidade: descobri, por assim dizer, de novo a vida, avaliei-me a mim próprio, saboreei todas as coisas boas e até mesmo as coisas pequenas, como não é fácil que os outros as possam saborear ─ da minha vontade de saúde, de vida, fiz a minha filosofia… Atenda-se pois ao seguinte: os anos da minha mais baixa vitalidade foram aqueles em que deixei de ser pessimista; o instinto do auto-restabelecimento proibiu-me uma filosofia da pobreza e do desânimo… E onde se reconhece no fundo a boa constituição? Em que um homem bem constituído é agradável aos nossos sentidos; em ser talhado de uma madeira que é ao mesmo tempo dura suave e olerosa. Apetece-lhe apenas o que lhe é benéfico; o seu agrado, o seu prazer cessa quando a medida do suportável é ultrapassada. Adivinha remédios contra o que causa danos, utiliza casos nocivos em sua própria vantagem; o que não o mata torna-o mais forte. Compila instintivamente a sua suma a partir de tudo o que vê, ouve, vive: é um princípio selectivo, e deixa de lado muitas coisas. Está sempre na sua sociedade, lide ele com livros, homens ou paisagens: honra ao escolher, ao admitir, ao confiar. Reage lentamente a todo o estímulo, com aquela lentidão que lhe ensinaram uma longa circunspecção e um orgulho deliberado ─ perscruta o fascínio que dele se aproxima, mas está longe de lhe sair ao encontro. Não crê nem a “infelicidade”, nem na “culpa”: sente-se realizado, consigo, com os outros, sabe esquecer ─ é suficientemente forte para que tudo redunde em seu maior proveito. ─ Muito bem, sou o contrário de um décadent: pois descrevi-me justamente a mim mesmo.».

Friedrich Nietzsche, Ecce Homo, trad. Artur Morão, Ed. 70, Lisboa, 2002, pp. 23 e 24.

Etiquetas:

das outras notícias,

tributo a

sexta-feira, setembro 14, 2007

beyond Steve Reich music

ANONYMUSBOSCH

Add to My Profile | More Videos

Caleidoscópio rodante

de giros suaves

diz-me assim porque é que só dormindo se chega aí ao céu

caleidoscópio meu

quando chegar ao teu céu caleidoscópico, quero lá enublar-me

e no sudário que aqui ficar, imporás nele o meu nome

e do nome que escreverás sairá o rosto das minhas nuvens crescidas

mas estarei bem

Caleidoscópio

Add to My Profile | More Videos

Caleidoscópio rodante

de giros suaves

diz-me assim porque é que só dormindo se chega aí ao céu

caleidoscópio meu

quando chegar ao teu céu caleidoscópico, quero lá enublar-me

e no sudário que aqui ficar, imporás nele o meu nome

e do nome que escreverás sairá o rosto das minhas nuvens crescidas

mas estarei bem

Caleidoscópio

Etiquetas:

se me perguntardes

sexta-feira, setembro 07, 2007

De tudo e De nada, ainda em 2005

New Order - Temptation ( The Heaven & Earth Division RX )

Add to My Profile | More Videos

Porque somos tão incrivelmente iguais?

mete medo saber que afinal o mundo inteiro pode ser uma piada.

com um sorriso nos lábios igual ao de 84, ainda espreito para fora e para dentro, sem saber a cor que os meus olhos hão-de tomar

Add to My Profile | More Videos

Porque somos tão incrivelmente iguais?

mete medo saber que afinal o mundo inteiro pode ser uma piada.

com um sorriso nos lábios igual ao de 84, ainda espreito para fora e para dentro, sem saber a cor que os meus olhos hão-de tomar

Etiquetas:

se me perguntardes

quarta-feira, setembro 05, 2007

music from ryuichi sakamoto

Rain

o combóio não quer parar de passar. e quando passa não pára. e levo os olhos postos nele, como se daqui me fosse para também já não ficar. quem irá nesse combóio movente, que quando passa não pára.

fica agora, combóio. para sentires comigo a chuva, esta mesma, feita da água que não cai.

Etiquetas:

se me perguntardes

segunda-feira, setembro 03, 2007

um retrato de mulher

dedicado à minha querida catarina santos,

com um abraço de mulher

à mulher que assim cresce...

quinta-feira, agosto 30, 2007

Tributo a Herbert Marcuse

Herbert Marcuse defendeu, entre tantas outras causas que preocupavam o pensador, que os Estados modernos, ou os Estados do Bem-Estar Social, apetrechados pelos avanços que as tecnologias lhes permitem, são os verdadeiros responsáveis pelos sistemas de dominação. A racionalidade institucional dirigida sobrepõe-se, de forma totalitária, à racionalidade individual, promovendo nos homens a sua própria alienação. A racionalidade tecnológica, para Marcuse, causa um crescente artificialismo, e gera inevitáveis conformismos, negando a liberdade dos homens, negando-lhes a possibilidade de existirem e de pensarem individualmente, e de se manifestarem revolucionariamente. O Estado assim disposto formata os homens tornando-os mecânicos e submissos, porque para alcançar o bem-estar almejado e prometido pelos Estados modernos, o homem terá de aumentar incessantemente a sua produtividade, e de sujeitar-se ao sistema dominante. Os sujeitos que melhor seguirem as instruções e os planos dos Estados que assim governam em prol do bem-estar, e da conveniência e da concertação, serão, conforme à propaganda dos poderes, mais bem sucedidos na vida. Todavia, esses sujeitos estão incapazes de reconhecer as contra-indicações desse sistema de negação do próprio homem. Neste admirável mundo novo de seduções generalistas que acabam por incapacitar a criatividade e a liberdade humanas, aplaca-se e a essência da humanidade, submetida a extensos códigos de dominação que são perfeitamente dirigistas . É neste contexto que Marcuse desenvolve as suas teorias e, sobre os problemas da arte e da estética, assume com a mesma garantia esta lógica de pensamento, procurando o que na arte pode haver de revolucionário...

segunda-feira, agosto 27, 2007

at work

«Tudo o que nos envolve é artificial e, em muitos aspectos, falso.»

Antoni Tàpies, a prática da arte, gradiva, lisboa, 2002, p. 42

terça-feira, agosto 21, 2007

at work

A construção da realidade artística faz-se em dois sentidos inter-actuantes:

a obra de arte oferece-se partindo do mundo, e a obra de arte oferece mundo.

a obra de arte oferece-se partindo do mundo, e a obra de arte oferece mundo.

o céu em quase fim de agosto

«The Cat's Eye Nebula: Dying Star Creates Fantasy-like Sculpture of Gas and Dust»

Soergamo-nos agora

depois que as poeiras dos tantos sóis nos afagaram os membros então pesados

leves demais

após o fim

para recomeçar

Etiquetas:

coisas do céu,

tributo a

quarta-feira, agosto 01, 2007

Duas palavras de quase fim

Charles Sheeler, Stairsfrombelow

Talvez porque os dias desta semana foram assim tão pesarosos, só me lembro de pensar no estado da alienação em que todos, ou quase todos nos encontramos (porque é ela que une os homens, como escreveu Adorno)... E sinto-me alienada, triste embora, também por isso mesmo. Preferia ser, ou estar, de outra forma.

Parei para pensar no que fui aprendendo ao longo a minha vida; e de alguma que ela já foi, não aprendi nada.

E estou agora sob o vão das minhas escadas, cá escondida no buraco da casa da minha avó, debaixo delas e agachada, que com eles também se foi em poucos dias apenas; e penso que não sai debaixo delas jamais, e choro com ela ao olhar para cima do vão das nossas escadas, a sentir lá no alto o entoar meigo do som das asas deles, que não os consigo ver, daqueles anjos grandes que nos carregam com tanto esforço, porque nós não queremos sair, avó, do canto onde me agachei, quieta, debaixo das tuas escadas...

Etiquetas:

coisas do céu,

duas palavras de quase fim

terça-feira, julho 31, 2007

segunda-feira, julho 30, 2007

terça-feira, julho 24, 2007

para re-ouvir tantas vezes

Young Marble Giants, Colossal Youth, domino

... Lembro-me tanto de estar algures num verão tão quente como não há,

durante os primeiríssimos anos da década de oitenta, que era a minha

... e eu era então pequenina e girava com tantos discos emprestados que gravava para mim, e os fui guardando.

... até ontem que reouvi estes sons e esta voz que me tão bem lembro

e fiquei presa ao tempo;

o tempo dos longos anos oitenta que também são meus...

colossal youth,

no tempo em que tudo sentia sem tempo, porque era meu, e porque então era

colossal,

como eu julgava ser a minha juventude...

segunda-feira, julho 16, 2007

... a sala de aula vazia...

Porque as tarefas foram cumpridas…

Os exames da primeira época foram feitos e as notas foram lançadas e veio o Verão, cheirando a pausas, ou ao tempo em que a preguiça faz sentido (li isto ontem no Público, mas não me recordo da fonte e o jornal foi já reciclado…). Chegamos enfim ao tempo das suspensões, que também é de reflexões, porque o ano não acabou na verdadeira acepção, estimando-se ainda em mais dois exames antes do termo, para os que ainda não acabaram.

Desta experiência com os alunos, no Blog, ficou uma sensação algo estranha, porque de facto, este não é o lugar mais acenado para outras indicações, porque este espaço apela a outros sentidos, para além dos nossos sentidos e das nossas relações de aluno e professor.

Este não foi um lugar de diálogos, mas de monólogos entrecruzados com as suas pausas para lazeres e outros imaginários, sempre à luz do que entendi como um espaço de trocas. No ano lectivo que se seguirá partindo de Setembro, deixo de indicar o Socialarte como um sítio que pode consultar-se, porque o formato deste local, a manter-se, alterar-se-á. As ligações do Socialarte com a Universidade Aberta terminarão em breve, e este caminho far-se-á mais solitário e mais ameno, se entender dar-lhe continuidade.

[A experiência aqui vivida transfere-se para outro sítio, no Moodle, em página apropriada para os efeitos e, também por isso, parece que estou a tornar esta entrada como uma elegia à já defunta (embora ainda não me sinta assim moribunda)].

Encerro as portas também para me pensar, e para pensar no arranque do ano lectivo que vem, cheio de novidades e de coisas novas para serem lidas e, antes disso, ainda as devo escrever… Resolverei as três unidades curriculares do 1.º Ciclo na certa medida de Bolonha, espero, se a imaginação e o saber mo permitirem e se a saúde me arranjar espaço, no tempo que ainda tenho, para as resolver com dignidade. Imaginarei ainda duas unidades para o Mestrado em Estudos do Património, que me trará efeitos de luz, certamente. Este é um caminho duro mas muito aliciante… E porque assim é, o socialarte mudar-se-á, por certo, noutra coisa qualquer ou noutro encontro fortuito que os acasos gostam de construir.

No canto da minha sala de aula vazia tento reencontrar-me.

E se me encontrar, na ânsia de encher outra sala, com outras coisas, far-me-ei anunciar…

Obrigada aos que me leram, e aos que me foram dando incentivos para continuar, e boas férias, para quem as pode gozar. Estou nos sítios do costume, para quem quiser continuar a comunicar, porque da fala e da escrita e das trocas não me saciarei … jamais!

Os exames da primeira época foram feitos e as notas foram lançadas e veio o Verão, cheirando a pausas, ou ao tempo em que a preguiça faz sentido (li isto ontem no Público, mas não me recordo da fonte e o jornal foi já reciclado…). Chegamos enfim ao tempo das suspensões, que também é de reflexões, porque o ano não acabou na verdadeira acepção, estimando-se ainda em mais dois exames antes do termo, para os que ainda não acabaram.

Desta experiência com os alunos, no Blog, ficou uma sensação algo estranha, porque de facto, este não é o lugar mais acenado para outras indicações, porque este espaço apela a outros sentidos, para além dos nossos sentidos e das nossas relações de aluno e professor.

Este não foi um lugar de diálogos, mas de monólogos entrecruzados com as suas pausas para lazeres e outros imaginários, sempre à luz do que entendi como um espaço de trocas. No ano lectivo que se seguirá partindo de Setembro, deixo de indicar o Socialarte como um sítio que pode consultar-se, porque o formato deste local, a manter-se, alterar-se-á. As ligações do Socialarte com a Universidade Aberta terminarão em breve, e este caminho far-se-á mais solitário e mais ameno, se entender dar-lhe continuidade.

[A experiência aqui vivida transfere-se para outro sítio, no Moodle, em página apropriada para os efeitos e, também por isso, parece que estou a tornar esta entrada como uma elegia à já defunta (embora ainda não me sinta assim moribunda)].

Encerro as portas também para me pensar, e para pensar no arranque do ano lectivo que vem, cheio de novidades e de coisas novas para serem lidas e, antes disso, ainda as devo escrever… Resolverei as três unidades curriculares do 1.º Ciclo na certa medida de Bolonha, espero, se a imaginação e o saber mo permitirem e se a saúde me arranjar espaço, no tempo que ainda tenho, para as resolver com dignidade. Imaginarei ainda duas unidades para o Mestrado em Estudos do Património, que me trará efeitos de luz, certamente. Este é um caminho duro mas muito aliciante… E porque assim é, o socialarte mudar-se-á, por certo, noutra coisa qualquer ou noutro encontro fortuito que os acasos gostam de construir.

No canto da minha sala de aula vazia tento reencontrar-me.

E se me encontrar, na ânsia de encher outra sala, com outras coisas, far-me-ei anunciar…

Obrigada aos que me leram, e aos que me foram dando incentivos para continuar, e boas férias, para quem as pode gozar. Estou nos sítios do costume, para quem quiser continuar a comunicar, porque da fala e da escrita e das trocas não me saciarei … jamais!

sexta-feira, julho 06, 2007

terça-feira, julho 03, 2007

terça-feira, junho 26, 2007

terça-feira, junho 12, 2007

Porque temos medo da vida

Julia Jackson, 1864

Porque já a vivemos noutro lugar, ou noutro tempo,

e porque não nos esquecemos de como ela foi

Etiquetas:

se me perguntardes

segunda-feira, junho 11, 2007

o valor da arte enquanto facto social

Bibliografia:

ADORNO, Theodor W., Teoria Estética, Col. Arte & Comunicação, Ed. 70, Lisboa, 1982;

ANTAL, Frederick, El mundo florentino y su ambiente social. La república burguesa anterior a Cosme de Médicis: siglo XIV-XV, versão espanhola de Juan Antonio Gaya Nuño, Alianza Forma Editorial, Madrid, 1989;

ARGAN, Giulio Carlo, Arte e Crítica de Arte, Col. Teoria da Arte, Ed. Estampa, Lisboa, 1988;

—, Guia de História da Arte, Ed. Estampa, Lisboa, 1994;

FORMAGGIO, Dino, Arte, Col. Dimensões, Ed. Presença, Lisboa, 1973;

FRANCASTEL, Pierre, Pintura e Sociedade, Martins Fontes, São Paulo, 1990;

FREEDBERG, David, El poder de las imágenes, estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta, trad. Purificación Jiménez e Jerónima Bonafé, Ed. Cátedra, Madrid, 1992;

GOMBRICH, E. H., Arte e Ilusão, Ed. Debate, Madrid, 1997;

HAAR, Michel, Heidegger e a essência do Homem, Col. Pensamento Filosófico, Instituo Piaget, 1997;

HADJINICOLAOU, Nicos, História da Arte e os Movimentos Sociais, Col. Arte & Comunicação, Edições 70, Lisboa;

HAUSER, Arnold, Sociologia del Arte, Guadarrama, Madrid, 1973;

HEIDEGGER, Martin, A origem da obra de Arte, Biblioteca de Filosofia Contemporânea, Edições 70, 1989;

HOLANDA, Francisco de, Da Pintura Antiga, com introdução e notas de José da Felicidade Alves, Livros Horizonte, Lisboa, 1984;

MARCUSE, Herbert, A Dimensão Estética, Edições 70, Lisboa, 1981;

ORTEGA Y GASSET, José, A desumanização da Arte, Cortez Editora, São Paulo, 1991;

SHILS, Edward, Centro e Periferia, Col. Memória e Sociedade, Difel, Lisboa, 1992.

ADORNO, Theodor W., Teoria Estética, Col. Arte & Comunicação, Ed. 70, Lisboa, 1982;

ANTAL, Frederick, El mundo florentino y su ambiente social. La república burguesa anterior a Cosme de Médicis: siglo XIV-XV, versão espanhola de Juan Antonio Gaya Nuño, Alianza Forma Editorial, Madrid, 1989;

ARGAN, Giulio Carlo, Arte e Crítica de Arte, Col. Teoria da Arte, Ed. Estampa, Lisboa, 1988;

—, Guia de História da Arte, Ed. Estampa, Lisboa, 1994;

FORMAGGIO, Dino, Arte, Col. Dimensões, Ed. Presença, Lisboa, 1973;

FRANCASTEL, Pierre, Pintura e Sociedade, Martins Fontes, São Paulo, 1990;

FREEDBERG, David, El poder de las imágenes, estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta, trad. Purificación Jiménez e Jerónima Bonafé, Ed. Cátedra, Madrid, 1992;

GOMBRICH, E. H., Arte e Ilusão, Ed. Debate, Madrid, 1997;

HAAR, Michel, Heidegger e a essência do Homem, Col. Pensamento Filosófico, Instituo Piaget, 1997;

HADJINICOLAOU, Nicos, História da Arte e os Movimentos Sociais, Col. Arte & Comunicação, Edições 70, Lisboa;

HAUSER, Arnold, Sociologia del Arte, Guadarrama, Madrid, 1973;

HEIDEGGER, Martin, A origem da obra de Arte, Biblioteca de Filosofia Contemporânea, Edições 70, 1989;

HOLANDA, Francisco de, Da Pintura Antiga, com introdução e notas de José da Felicidade Alves, Livros Horizonte, Lisboa, 1984;

MARCUSE, Herbert, A Dimensão Estética, Edições 70, Lisboa, 1981;

ORTEGA Y GASSET, José, A desumanização da Arte, Cortez Editora, São Paulo, 1991;

SHILS, Edward, Centro e Periferia, Col. Memória e Sociedade, Difel, Lisboa, 1992.

Etiquetas:

arte como facto social

o valor da arte enquanto facto social V

O valor da obra de arte tem vindo constantemente a amotinar-se e a dar lugar a alternativos caminhos de abertura ao mundo. À medida que as civilizações se complexificam, também a arte, que é sucedânea desta evolução, conhece novas realizações mas nunca novas intencionalidades, a não ser que a ruptura da humanidade leve ao esgotamento da noção de obra de arte.

Alteram-se as técnicas, o uso dos materiais, os feitios, os gostos de época, o garante de afirmação que etiqueta o fenómeno como artístico ou não artístico, mas nunca consegue fugir-se aos motivos últimos que levaram à concepção. Os processos formais ofuscam-se quando a obra possui a garantia de efeito que lhe oferece fortuna; a planimetria do gosto é secundária, quando o tempo comprova a imortalidade do fenómeno; o feitio obedece a um estabelecimento mais elevado que é o conteúdo expresso e expressivo da obra, e estes requisitos variáveis conseguem por vezes elevar, no patamar do critério e do juízo, as obras que foram tidas, durante séculos, como menores e decadentes.

Se a obra de arte é uma materialização ideológica, é-o também porque consegue opor-se à sociedade existente, como argumentou Marcuse que garantiu conseguir-se a autonomia da arte quando ela incarna um preceito categórico: “as coisas têm de mudar” .

A obra de arte, na sua relação factual com a sociedade, estima-se de vários modos que são, por vezes, altamente dissonantes, dependendo, obviamente, do lugar histórico que ocupam. Não obstante este constante desalinho que é fruto das várias etapas da evolução humana, importa captar o valor absoluto do facto artístico para que consigamos estabelecer um caminho de contacto teórico. Nesta contextura, retomemos a fórmula já referida quando se disse ser a arte uma forma de domínio do real exterior e interior do homem.

O facto artístico possui um valor social de superação e de crítica, ou de alinhamento e comunhão, dependendo, obviamente, do grau de tradicionalismo e modernidade do fenómeno, dependendo do ambiente social para (e pelo) o qual foi concebido e pelo qual irá ser apreciado, fruído e digerido. A função do artista é recriar o mundo, mas com base não no mundo celestial que já se concluiu ser inimitável, mas aceitando as leis internas que regem este lugar vivente. A função do artista é também a de recriar as emoções sentidas pelo homem no contacto com a mundanidade, é reinventar a vida na matéria que suporta a arte... Ele deve comprometer-se, e compromete-se com a agência terratenente e é neste mundo de laboro que ele se maneja e que se empenha.

Se durante a Idade Média se concebiam obras para agradar a Deus e para oferecê-lo ao conhecimento; se os deuses, os anjos e os santos foram envestidos com um rosto para se aproximarem do entendimento humano, hoje constrói-se essencialmente para o Homem e para a sociedade dos homens. O habitáculo de Deus passou a ser o indivíduo, ao invés da catedral. Neste sentido, a arte empenha-se num crescendo constante de consciencialização social, ganhando cada vez mais peso e comprometendo-se de outra forma, mas sempre assumida na sua relação com a estrutura social da humanidade.

Se durante séculos grande parte das obras perderam de si o tempo, se a maior parte dos artistas replicava valores absolutos e abstractos inabaláveis — revisite-se o exemplo da plastificação românica à luz da nova historiografia artística — como a fé nos santos e santas, nos actos piedosos ou, genericamente, na sacralidade celestial, lentamente foram abertas as portas ao comprometimento com a ilustração de época, nos seus sistemas económicos, sociais e ideológicos.

O papel do historiador e do crítico da arte tem de envolver-se com este arrojo de intenções multiformes. Tem de fazer romper do invólucro das formas estéticas, ou inestéticas, o sortilégio, a explanação, o presságio, o significado último e total e o empenhamento em missão de escrita vinculada.

Se na actualidade assistimos a um acelerado rompimento dos indivíduos com as formas de arte, no cumprimento de um sórdido prognóstico do fim da arte e da nascença da forma fútil, vácua e sem ideologia ou valores, não estamos a dar crédito à fórmula da Estética hegeleriana, de um inevitável renascimento, porque a arte pode nascer do nada, mas não deve caminhar no sentido da sua nulificação. O constante afastamento das ideologias, das crenças racionais ou metafísicas — que se exploram hoje por alternativas incertas —, o alheamento provocado pela dissimulação da liberdade em libertinagem, o excesso de tudo e de nada, a aceleração da ruptura das economias, a vanidade e o delírio provocam, na actualidade, a decadência da arte. Trata-se de uma decadência bilateral ou comutativa, porque também — e mesmo que não queiramos cair na tentação esteticista — o «mau gosto artístico e estético arrasta inexoravelmente o mau gosto moral e político, nos quais normalmente tem origem a espiral» .

O fim da história materializou-se, afinal, no derrube dos sistemas filosóficos, no acanhamento de uma religião verdadeira e, genericamente, na ocultação do Ser, numa perspectiva autenticamente ontológica. Este caminho atraiçoou a arte que, de per si, deveria consubstanciar e veicular ideias. A sua ausência, acarretou o alheamento do conteúdo e a exaltação da forma.

O retrato dos nossos tempos perturbados é a imagem da nossa fuga sistemática. O apagamento da arte enquanto entidade absoluta é o reflexo de uma sociedade esboroada que se esgotou.

Alteram-se as técnicas, o uso dos materiais, os feitios, os gostos de época, o garante de afirmação que etiqueta o fenómeno como artístico ou não artístico, mas nunca consegue fugir-se aos motivos últimos que levaram à concepção. Os processos formais ofuscam-se quando a obra possui a garantia de efeito que lhe oferece fortuna; a planimetria do gosto é secundária, quando o tempo comprova a imortalidade do fenómeno; o feitio obedece a um estabelecimento mais elevado que é o conteúdo expresso e expressivo da obra, e estes requisitos variáveis conseguem por vezes elevar, no patamar do critério e do juízo, as obras que foram tidas, durante séculos, como menores e decadentes.

Se a obra de arte é uma materialização ideológica, é-o também porque consegue opor-se à sociedade existente, como argumentou Marcuse que garantiu conseguir-se a autonomia da arte quando ela incarna um preceito categórico: “as coisas têm de mudar” .

A obra de arte, na sua relação factual com a sociedade, estima-se de vários modos que são, por vezes, altamente dissonantes, dependendo, obviamente, do lugar histórico que ocupam. Não obstante este constante desalinho que é fruto das várias etapas da evolução humana, importa captar o valor absoluto do facto artístico para que consigamos estabelecer um caminho de contacto teórico. Nesta contextura, retomemos a fórmula já referida quando se disse ser a arte uma forma de domínio do real exterior e interior do homem.

O facto artístico possui um valor social de superação e de crítica, ou de alinhamento e comunhão, dependendo, obviamente, do grau de tradicionalismo e modernidade do fenómeno, dependendo do ambiente social para (e pelo) o qual foi concebido e pelo qual irá ser apreciado, fruído e digerido. A função do artista é recriar o mundo, mas com base não no mundo celestial que já se concluiu ser inimitável, mas aceitando as leis internas que regem este lugar vivente. A função do artista é também a de recriar as emoções sentidas pelo homem no contacto com a mundanidade, é reinventar a vida na matéria que suporta a arte... Ele deve comprometer-se, e compromete-se com a agência terratenente e é neste mundo de laboro que ele se maneja e que se empenha.

Se durante a Idade Média se concebiam obras para agradar a Deus e para oferecê-lo ao conhecimento; se os deuses, os anjos e os santos foram envestidos com um rosto para se aproximarem do entendimento humano, hoje constrói-se essencialmente para o Homem e para a sociedade dos homens. O habitáculo de Deus passou a ser o indivíduo, ao invés da catedral. Neste sentido, a arte empenha-se num crescendo constante de consciencialização social, ganhando cada vez mais peso e comprometendo-se de outra forma, mas sempre assumida na sua relação com a estrutura social da humanidade.

Se durante séculos grande parte das obras perderam de si o tempo, se a maior parte dos artistas replicava valores absolutos e abstractos inabaláveis — revisite-se o exemplo da plastificação românica à luz da nova historiografia artística — como a fé nos santos e santas, nos actos piedosos ou, genericamente, na sacralidade celestial, lentamente foram abertas as portas ao comprometimento com a ilustração de época, nos seus sistemas económicos, sociais e ideológicos.

O papel do historiador e do crítico da arte tem de envolver-se com este arrojo de intenções multiformes. Tem de fazer romper do invólucro das formas estéticas, ou inestéticas, o sortilégio, a explanação, o presságio, o significado último e total e o empenhamento em missão de escrita vinculada.

Se na actualidade assistimos a um acelerado rompimento dos indivíduos com as formas de arte, no cumprimento de um sórdido prognóstico do fim da arte e da nascença da forma fútil, vácua e sem ideologia ou valores, não estamos a dar crédito à fórmula da Estética hegeleriana, de um inevitável renascimento, porque a arte pode nascer do nada, mas não deve caminhar no sentido da sua nulificação. O constante afastamento das ideologias, das crenças racionais ou metafísicas — que se exploram hoje por alternativas incertas —, o alheamento provocado pela dissimulação da liberdade em libertinagem, o excesso de tudo e de nada, a aceleração da ruptura das economias, a vanidade e o delírio provocam, na actualidade, a decadência da arte. Trata-se de uma decadência bilateral ou comutativa, porque também — e mesmo que não queiramos cair na tentação esteticista — o «mau gosto artístico e estético arrasta inexoravelmente o mau gosto moral e político, nos quais normalmente tem origem a espiral» .

O fim da história materializou-se, afinal, no derrube dos sistemas filosóficos, no acanhamento de uma religião verdadeira e, genericamente, na ocultação do Ser, numa perspectiva autenticamente ontológica. Este caminho atraiçoou a arte que, de per si, deveria consubstanciar e veicular ideias. A sua ausência, acarretou o alheamento do conteúdo e a exaltação da forma.

O retrato dos nossos tempos perturbados é a imagem da nossa fuga sistemática. O apagamento da arte enquanto entidade absoluta é o reflexo de uma sociedade esboroada que se esgotou.

Etiquetas:

arte como facto social

terça-feira, junho 05, 2007

derivação de um pensamento

A pintura serve, não para veneração, mas somente para educar as mentes dos ignorantes, para edificação dos incultos, e para informar o povo sem instrução, que a contempla.

derivação de um pensamento de Gregório Magno, Doutor da Igreja (sécs. VI-VII d.C.)

derivação de um pensamento de Gregório Magno, Doutor da Igreja (sécs. VI-VII d.C.)

Etiquetas:

derivação de um pensamento,

tributo a

quinta-feira, maio 31, 2007

music and words

(Nha Trang, Vietnam, #1, 1998)

Leaving Today

«So suddenly awake.

No light from yonder window breaks, no crowing cock,

Just my old clock, please make it stop.

I try to wrestle free,

But like the dew she clings to me,

“No way Jose, you don’t get away that easily”.

Leaving today, leaving today, leaving today.

“Release me let me go.

I love you more that you could know.

All I can do is promise to come home to you”.

I tip-toe from the bed

And put my head around the nursery door to say good-bye.

It breaks my heart every single time.

I’m leaving today, I’m leaving today, I’m leaving today.

I would stay if you asked me, so for God’s sake don’t ask me to stay.

My taxi has arrived. Good-bye sweet simple life, good-bye.

The city’s waking up.

Dreams fizzle out like raindrops racing down the glass.

They blur the street-lamps as we pass.»

The Divine Comedy. Absent Friends. 2004

Etiquetas:

music and words

terça-feira, maio 29, 2007

o valor da arte enquanto facto social IV

O que é hoje uma obra de arte? Despida da sua função mística, que caminhos alcançará? Qual é o papel do artista no mundo? É a obra de arte uma interpretação da natureza ou é o homem um intérprete das obras de arte que não se dizem? Qual é o valor do ícone e do objecto? Qual é o valor da arte enquanto facto social? Que compromisso existe ainda entre a expressão e a afectação ideológica?

Indagámos já alguns dos efeitos produzidos nos seres pelas reproduções do real convertido em obra, ou em imagem, mas resta-nos abordar que garantias merecem estes fenómenos do lado de lá da execução.

Como é sabido, só há relativamente pouco tempo a obra de arte ganhou viva autonomia enquanto acto de pura criação individual. Durante séculos, ela foi sempre a filha legítima da encomenda, um braço longo de indivíduos ou, mais consertadamente, de grupos sociais. O comprometimento com o artista era puramente prático, porque o encomendante não possuía a mestria, ou o ingénio de execução artística. Este ambiente da obra agrilhoada à encomenda não pode esquecer-se, sob pena do olvido da sua faculdade de extirpação de uma vontade colectiva.

Como comprovou Frederik Antal, a pintura florentina dos séculos XIV e XV ficou a dever-se não ao talento individual e desapegado dos pintores, mas antes ao intuito da encomenda levada a cabo pelas classes económicas e sociais dominantes: a alta burguesia comercial de Florença. A encomenda ditou os temas, os modos, os desenvolvimentos e até as cores das representações . As obras produzidas pelos grandes artistas foram (e, em certa medida, ainda são), antes de tudo o mais, os produtos estéticos e formais de uma ideologia de classe, a classe que domina o panorama político, económico e social do seu tempo, aquela que pode marcar a conjuntura porque é detentora dos meios de produção, aquela que tem de firmar-se com legitimidade de exercício, aquela que necessita de aliar ao poder uma certa forma de produção cultural. Neste contexto, a obra de arte surge como uma materialização de poder, como uma materialização ideológica ou, nas palavras de Hadjinicolaou, como uma ideologia imagética definida «não [como] um conjunto de representações matafóricas, mas, em sentido estrito, [como] uma combinação específica de elementos formais e temáticos da imagem através da qual os homens exprimem a maneira como vivem as suas relações com as suas condições de existência, combinação que constitui uma das formas particulares da ideologia global de uma classe.» . Neste e noutros sentidos, as fórmulas da arte pela arte perdem garantia de propósito. A arte é uma expressão das condições de existência ora crítica e denunciadora, ora de superação. Expressão de um grupo social, ou para um grupo social independentemente do seu número, porque pode tratar-se de uma arte de massas, para as massas ou de rebelião de massas...

É este empenho social que não pode apear-se da categoria da obra, seja artística ou anti-artística. Qualquer que seja o túmulo esculpido, ou o retrato de um sujeito, ou a plasticização de uma imagem sagrada, ou o levantamento de uma catedral, de um palácio, de um convento, ou a edificação de um bairro, ou a composição de um requiem; seja qual for a peça, mesmo a mais efémera explosão de inflamada pirotecnia, todas estas manifestações do engenho e do intelecto humano carregam, por detrás de si, um ónus de elocução indesmentível: o comprometimento social.

Durante séculos, foi o próprio encomendante quem estabeleceu a plasticização da sua efígie no túmulo pétreo, para que venha a subsistir na memória dos homens; o retrato do benemérito foi o próprio quem assim o quis. As imagens sagradas encomendadas pelos cabidos, pelas paróquias, ou outras fábricas, foram ditadas para que, na sua maioria, se pudessem ler. Surgiram, desde a longa Idade Média, no interior de retábulos, de arcarias resguardantes, recobrindo muros transmutados em livro sagrado e a rigorosos critérios de ensinança social: as imagens devem ser exemplificações colocadas diante das nossas mentes para refinar e orientar os sentidos, por forma a que as coisas imperceptíveis nos surjam ao intelecto como perceptíveis (S. Boaventura). As obras de arte sacra insinuaram-se, desde sempre, porque no homem há uma necessidade vital de preenchimento e de incorporação. Elas devem suprir a carência provocada pela invisibilidade de Deus (ou dos deuses) e de todos os seus mistérios.

Durante séculos a fio e até à contemporaneidade , o artista foi limitado a cumprir a missão de plasticização para que, através das suas obras, a sociedade pudesse ler as mensagens escritas pela tinta invisível do encomendante, ou da classe social que ele incorporava.

A sociedade sempre foi ditando, directa ou indirectamente, o fenómeno artístico e imagético e age segundo vários modos operativos, mas com uma unicidade de vontade explícita: porque se compromete, enquanto grupo de indivíduos racionais, com a perenização, com a escatologia, com o poder, com a memória, com o domínio, com o conhecimento, com a encenação, com a tautologia, com as ideologias, com a cultura, etc..

Resta ainda questionarmo-nos acerca das obras que não conheceram outro ditame que não tenha sido a vontade de criação individual. Ao longo da história da produção de imagens, também existiram outros artistas que laboraram individualmente, ou seja, sem qualquer relação com um querer de encomenda prévia. Essas obras possuem ou não alguma relação com o tecido social? Que disposições cumprirão, para além da extirpação da imaginação criadora? O que valeu a essa plêiade de homens, o privilégio da autonomia?

A obra de arte é uma libertação da Ideia, como entidade intelectual que dá conteúdo à forma. É no fulcro dessa Ideia que devem procurar-se as intenções do artista e/ou do encomendante, para cada caso concreto. Qualquer que seja a obra de arte plástica, mesmo aquela que assume texturas abstractas de não-figuração, possui uma finalidade que deve entender-se como uma afinação ou, por outro lado, com um rompimento crítico e revolucionário com a realidade.

De entre as múltiplas categorias de operatividade, devemos entender o artista como um homem que trabalha, como um membro activo da, e na sociedade, como um sujeito que “está sujeito”, como mais um componente neste elenco da vida e do quotidiano da humanidade. Constituindo um elemento da e na sociedade, o artista revive-se nela ou rebela-se contra ela, ou aliena-se, numa disposição suicidária relativamente ao todo do qual faz, intrinsecamente, parte. Assim é a sua exportação plasticizada. O empenhamento do artista revive-se no próprio trabalho que pratica num contexto que é sempre político e social, já que se comprovou que o seu ofício é tão doloroso como o de qualquer outra actividade laboral — apesar de mais libertadora do que outros destinos de rotina como o trabalho fabril. A produção (artística) de imagens apoia-se na consubstanciação, ou no distanciamento crítico relativamente ao todo de suporte e alicerce multiforme que é a mundanidade.

A sociedade também precisa do artista liberto da encomenda do passado, precisa do artista de vanguarda, da arte nova e dialéctica, para sustentar-se enquanto sociedade mutante. O artista sem os grilhões atávicos da encomenda estrita não se descomprometeu, mas envolveu-se cada vez mais. As obras pessoais e personalizadas funcionam como demonstrações de uma intelectualidade única e crítica que não pode desaproveitar-se, sob pena de uma alienação social agonizante. Por forma a que uma sociedade, entendida no cômputo geral das suas possibilidades estruturais, possa evoluir, ela tem de entender-se e de criticar-se de uma forma ampla e revivificante. O papel da arte, neste contexto, é tão inevitável quanto fundamental, e a busca da verdade na arte consubstancia-se neste entorno, como a desocultação do ser (no mundo) criativo.

Indagámos já alguns dos efeitos produzidos nos seres pelas reproduções do real convertido em obra, ou em imagem, mas resta-nos abordar que garantias merecem estes fenómenos do lado de lá da execução.

Como é sabido, só há relativamente pouco tempo a obra de arte ganhou viva autonomia enquanto acto de pura criação individual. Durante séculos, ela foi sempre a filha legítima da encomenda, um braço longo de indivíduos ou, mais consertadamente, de grupos sociais. O comprometimento com o artista era puramente prático, porque o encomendante não possuía a mestria, ou o ingénio de execução artística. Este ambiente da obra agrilhoada à encomenda não pode esquecer-se, sob pena do olvido da sua faculdade de extirpação de uma vontade colectiva.

Como comprovou Frederik Antal, a pintura florentina dos séculos XIV e XV ficou a dever-se não ao talento individual e desapegado dos pintores, mas antes ao intuito da encomenda levada a cabo pelas classes económicas e sociais dominantes: a alta burguesia comercial de Florença. A encomenda ditou os temas, os modos, os desenvolvimentos e até as cores das representações . As obras produzidas pelos grandes artistas foram (e, em certa medida, ainda são), antes de tudo o mais, os produtos estéticos e formais de uma ideologia de classe, a classe que domina o panorama político, económico e social do seu tempo, aquela que pode marcar a conjuntura porque é detentora dos meios de produção, aquela que tem de firmar-se com legitimidade de exercício, aquela que necessita de aliar ao poder uma certa forma de produção cultural. Neste contexto, a obra de arte surge como uma materialização de poder, como uma materialização ideológica ou, nas palavras de Hadjinicolaou, como uma ideologia imagética definida «não [como] um conjunto de representações matafóricas, mas, em sentido estrito, [como] uma combinação específica de elementos formais e temáticos da imagem através da qual os homens exprimem a maneira como vivem as suas relações com as suas condições de existência, combinação que constitui uma das formas particulares da ideologia global de uma classe.» . Neste e noutros sentidos, as fórmulas da arte pela arte perdem garantia de propósito. A arte é uma expressão das condições de existência ora crítica e denunciadora, ora de superação. Expressão de um grupo social, ou para um grupo social independentemente do seu número, porque pode tratar-se de uma arte de massas, para as massas ou de rebelião de massas...

É este empenho social que não pode apear-se da categoria da obra, seja artística ou anti-artística. Qualquer que seja o túmulo esculpido, ou o retrato de um sujeito, ou a plasticização de uma imagem sagrada, ou o levantamento de uma catedral, de um palácio, de um convento, ou a edificação de um bairro, ou a composição de um requiem; seja qual for a peça, mesmo a mais efémera explosão de inflamada pirotecnia, todas estas manifestações do engenho e do intelecto humano carregam, por detrás de si, um ónus de elocução indesmentível: o comprometimento social.

Durante séculos, foi o próprio encomendante quem estabeleceu a plasticização da sua efígie no túmulo pétreo, para que venha a subsistir na memória dos homens; o retrato do benemérito foi o próprio quem assim o quis. As imagens sagradas encomendadas pelos cabidos, pelas paróquias, ou outras fábricas, foram ditadas para que, na sua maioria, se pudessem ler. Surgiram, desde a longa Idade Média, no interior de retábulos, de arcarias resguardantes, recobrindo muros transmutados em livro sagrado e a rigorosos critérios de ensinança social: as imagens devem ser exemplificações colocadas diante das nossas mentes para refinar e orientar os sentidos, por forma a que as coisas imperceptíveis nos surjam ao intelecto como perceptíveis (S. Boaventura). As obras de arte sacra insinuaram-se, desde sempre, porque no homem há uma necessidade vital de preenchimento e de incorporação. Elas devem suprir a carência provocada pela invisibilidade de Deus (ou dos deuses) e de todos os seus mistérios.

Durante séculos a fio e até à contemporaneidade , o artista foi limitado a cumprir a missão de plasticização para que, através das suas obras, a sociedade pudesse ler as mensagens escritas pela tinta invisível do encomendante, ou da classe social que ele incorporava.

A sociedade sempre foi ditando, directa ou indirectamente, o fenómeno artístico e imagético e age segundo vários modos operativos, mas com uma unicidade de vontade explícita: porque se compromete, enquanto grupo de indivíduos racionais, com a perenização, com a escatologia, com o poder, com a memória, com o domínio, com o conhecimento, com a encenação, com a tautologia, com as ideologias, com a cultura, etc..

Resta ainda questionarmo-nos acerca das obras que não conheceram outro ditame que não tenha sido a vontade de criação individual. Ao longo da história da produção de imagens, também existiram outros artistas que laboraram individualmente, ou seja, sem qualquer relação com um querer de encomenda prévia. Essas obras possuem ou não alguma relação com o tecido social? Que disposições cumprirão, para além da extirpação da imaginação criadora? O que valeu a essa plêiade de homens, o privilégio da autonomia?

A obra de arte é uma libertação da Ideia, como entidade intelectual que dá conteúdo à forma. É no fulcro dessa Ideia que devem procurar-se as intenções do artista e/ou do encomendante, para cada caso concreto. Qualquer que seja a obra de arte plástica, mesmo aquela que assume texturas abstractas de não-figuração, possui uma finalidade que deve entender-se como uma afinação ou, por outro lado, com um rompimento crítico e revolucionário com a realidade.

De entre as múltiplas categorias de operatividade, devemos entender o artista como um homem que trabalha, como um membro activo da, e na sociedade, como um sujeito que “está sujeito”, como mais um componente neste elenco da vida e do quotidiano da humanidade. Constituindo um elemento da e na sociedade, o artista revive-se nela ou rebela-se contra ela, ou aliena-se, numa disposição suicidária relativamente ao todo do qual faz, intrinsecamente, parte. Assim é a sua exportação plasticizada. O empenhamento do artista revive-se no próprio trabalho que pratica num contexto que é sempre político e social, já que se comprovou que o seu ofício é tão doloroso como o de qualquer outra actividade laboral — apesar de mais libertadora do que outros destinos de rotina como o trabalho fabril. A produção (artística) de imagens apoia-se na consubstanciação, ou no distanciamento crítico relativamente ao todo de suporte e alicerce multiforme que é a mundanidade.

A sociedade também precisa do artista liberto da encomenda do passado, precisa do artista de vanguarda, da arte nova e dialéctica, para sustentar-se enquanto sociedade mutante. O artista sem os grilhões atávicos da encomenda estrita não se descomprometeu, mas envolveu-se cada vez mais. As obras pessoais e personalizadas funcionam como demonstrações de uma intelectualidade única e crítica que não pode desaproveitar-se, sob pena de uma alienação social agonizante. Por forma a que uma sociedade, entendida no cômputo geral das suas possibilidades estruturais, possa evoluir, ela tem de entender-se e de criticar-se de uma forma ampla e revivificante. O papel da arte, neste contexto, é tão inevitável quanto fundamental, e a busca da verdade na arte consubstancia-se neste entorno, como a desocultação do ser (no mundo) criativo.

Etiquetas:

arte como facto social

sexta-feira, maio 25, 2007

o valor da arte enquanto facto social III

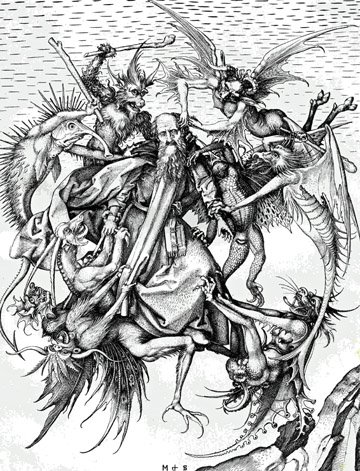

Durante um comprido período da História, o contacto com obras de arte produzia efeitos estonteantes. Desde a mais terna Idade Média que, na arte sacra e religiosa, as representações piedosas acalentavam a alma do leitor que assim tendia a comportar-se convenientemente, porque mesmo os iletrados colhiam o ensinamento bíblico através das mais diversas formas de arte plástica: «É pintura viva escritura e doutrina dos indoutos, como diz Decreto [de Graciano], mas aos contemplativos e letrados é acrescentamento de saber.». Se o retrato visível correspondia ao de uma mulher virtuosa ou santa, os leitores eram levados a catapultar-se naquela casta dimensão. Durante toda a época moderna, era corrente estimular-se a existência de quadros ou de outras imagens moralizantes e educativas numa casa habitada por crianças. Por outro lado, o macabro e o diabólico exerceram sempre outro género de motivações. Veja-se a capacidade de inquietar os homens que possuíam os capitéis e tímpanos das igrejas e mosteiros medievais, plenos de efeitos infernais, e alertando os homens para a emergência da casa de Deus, protegida e limpa do paganismo, do pecado, e distantes da mundanidade aterradora e impura.

Na actualidade, crê-se que o contacto permanente com as obras de arte, sejam elas plásticas, musicais, teatrais, ou outras, alimenta o espírito dos seres humanos, dignificando-o, elevando-o na sensibilidade e na cultura. Estes efeitos edificantes e taumaturgos das obras de arte cristalizaram-se na história, como temos vindo sempre a assistir.

De onde provém esta aura de fábula mágica contida nas obras de arte? Tratar-se-á de uma magia veiculada pelo poder da representação e dependente da maestria e virtuosismo do artista ou executor? Pode entender-se como o fruto de uma estranha empatia existente entre o sujeito e o receptor que, por existir, capacita a projecção na obra ou, por outro lado, estará o nosso imaginário programado para envolver-se garantidamente com estas manifestações da criatividade e da habilidade humanas? Advirá esta atracção pela arte do facto de associar-se, muitas vezes, ao prazer estético? É a arte o sonho visível, materializado, mundo às avessas, sem espaço nem tempo como aquele em que se situa o comum dos mortais? Somos ou não somos todos artistas?

A relação mantida com as obras de arte plasma-se ainda hoje na incorporação e na libertação. Na incorporação do visível e do invisível, do mundo e da Ideia que antecede a criação do Outro mundo imaginado, que não possui realidade enquanto tal mas que subsiste para além dela. Como um efeito fisiológico, de alimentação espiritual, os homens acreditam que, através dos sentidos, como uma entrada da, e para a alma, vão filiar-se aqueles factos, ou artefactos. A liberdade da arte é a sua provocação última, é a extirpação do pecado e dos vícios, dos desejos, da ansiedade e é a liberdade de dizer-se abertamente o que não se quer dizer. É a libertação do cosmos: «Portanto, a realidade não é o que está diante de nós, mas o que está por detrás, no espaço virtual do espelho.». É a liberdade do trabalho como assunção de felicidade e de acabamento da obra da natureza, ou de Deus.

Na actualidade, crê-se que o contacto permanente com as obras de arte, sejam elas plásticas, musicais, teatrais, ou outras, alimenta o espírito dos seres humanos, dignificando-o, elevando-o na sensibilidade e na cultura. Estes efeitos edificantes e taumaturgos das obras de arte cristalizaram-se na história, como temos vindo sempre a assistir.

De onde provém esta aura de fábula mágica contida nas obras de arte? Tratar-se-á de uma magia veiculada pelo poder da representação e dependente da maestria e virtuosismo do artista ou executor? Pode entender-se como o fruto de uma estranha empatia existente entre o sujeito e o receptor que, por existir, capacita a projecção na obra ou, por outro lado, estará o nosso imaginário programado para envolver-se garantidamente com estas manifestações da criatividade e da habilidade humanas? Advirá esta atracção pela arte do facto de associar-se, muitas vezes, ao prazer estético? É a arte o sonho visível, materializado, mundo às avessas, sem espaço nem tempo como aquele em que se situa o comum dos mortais? Somos ou não somos todos artistas?

A relação mantida com as obras de arte plasma-se ainda hoje na incorporação e na libertação. Na incorporação do visível e do invisível, do mundo e da Ideia que antecede a criação do Outro mundo imaginado, que não possui realidade enquanto tal mas que subsiste para além dela. Como um efeito fisiológico, de alimentação espiritual, os homens acreditam que, através dos sentidos, como uma entrada da, e para a alma, vão filiar-se aqueles factos, ou artefactos. A liberdade da arte é a sua provocação última, é a extirpação do pecado e dos vícios, dos desejos, da ansiedade e é a liberdade de dizer-se abertamente o que não se quer dizer. É a libertação do cosmos: «Portanto, a realidade não é o que está diante de nós, mas o que está por detrás, no espaço virtual do espelho.». É a liberdade do trabalho como assunção de felicidade e de acabamento da obra da natureza, ou de Deus.

Etiquetas:

arte como facto social

quarta-feira, maio 23, 2007

da vida

A nossa percepção da realidade está cheia de projecções da nossa imaginação.

derivação de um pensamento de Filostrato

derivação de um pensamento de Filostrato

Etiquetas:

derivação de um pensamento,

tributo a

o valor da arte enquanto facto social II

A função da arte é, por tantos motivos, magnânima. E na discussão da intencionalidade funcional da arte, abrem-se novas possibilidades de indagação teórica. Theodor Adorno, entre outros tantos pensadores contemporâneos, avaliou a incompatibilidade da arte com quaisquer pressupostos funcionalistas. O esteta equacionou o facto de uma obra poder distinguir-se em grau de carácter, ou seja, assumir-se como sendo artística, ou não-artística, na medida do seu afastamento relativamente a qualquer tipo de função . Esta indagação verificou-se depois na sua redutibilidade, na medida em que o carácter de uma obra tem também de avaliar-se na medida da sua evolução histórica.

Considerando o trabalho arquitectónico como sendo um laboro artístico, temos de o avaliar também através do nível de funcionalidade criada, de adaptabilidade, de ergonomia, de exequibilidade prática, na mesma medida da sua predisposição estética e ideológica. Estima-se como útil a possibilidade de fruição de uma obra de arte seja ela qual for. Nesta questão da arte pela arte, deve anotar-se que a ausência deliberada de funcionalismo também colhe méritos espirituais e psicológicos de conveniência comprovada e, por isso mesmo, arrola um determinado nível funcional . A arte enquanto tal, mesmo na sua concepção mais abstracta e filosófica, detém utilidade, uma função e uma aplicabilidade que não podem desmentir-se, sob pena do esquecimento do Ser, na razão da essencialidade última da existência humana, sob pena do olvido da própria arte, apagada no seu desemprego como unidade que é provida de sentido e de significado.

Um objecto artístico tem necessariamente de ser incomodativo, de apelar aos estímulos e à razão, à nossa capacidade de envolvimento e de alterabilidade. Esta é a função e a entidade da obra de arte e é por isso que ela nos provoca sentimentos de repúdio ou de amor, de horror e de deleite, de aprazimento ou de desprezo. Ou ela tem esta capacidade, ou deixa de o ser, enquanto obra de arte. A composição pela composição, isenta de qualquer significado individual e social, desamarrada do pensamento programático que a deveria animar, dispensada de uma Ideia inicial, ou da «condensação simbólica da experiência», não deve determinar índice de qualificação artística, mas antes outras disposições praxísticas singulares. Não conseguimos, como assegurou Dino Formaggio, criar signos sem significado.

Relegamos desta exposição o valor da emoção, da sublimação, da libertação catártica, da libertação imaginosa e de outros conteúdos do discurso psicológico, para que nos possamos centrar no alcance da necessidade da arte, na sua urgência vertiginosa, na sua envolvência perene com a entidade humana, na sua imbricação com os meios de socialização.

Como é sabido, o primeiro e imediato carecimento do homem é aquele que se liga com os constrangimentos puramente fisiológicos, de manutenção e subsistência. Aliada a esta carência primária, o homem acumula uma outra que opera em concomitância constante: a necessidade de conhecimento. Trata-se de uma exigência que determina, ou não, o grau de humanidade do ser. Paralelamente a estas carências, e interligada com elas, surge a necessidade do homem posicionar-se no mundo na sua interioridade e exterioridade. O convívio humano com o macrocosmos é violento e esmagador e é através da necessidade de compreensão e de recolocação do homem no mundo que ele busca urgentemente um saber cada vez mais total, porque mais dominador e, por isso mesmo, supressor de ansiedade. O poder de alcance e de acção de superação sobre o real tornou o homem primitivo no moderno, e estabeleceu fronteiras entre a reacção inconsciente a um estímulo e a agilidade da razão.

Consciente da sua vulnerabilidade, da permanência efémera no mundo e convicto da sua corporalidade perecível, o homem desenvolveu outras possibilidades de ligação com o cosmo, por forma a dar-se a si alguma extensão no tempo e no espaço, alcançando-se então e definitivamente a dimensão mágico-religiosa da existência. A libertação do tempo e da perecibilidade construiu-se a partir deste constrangimento dos seres. A ideia de nascimento e de morte, o medo da convivência com a dor, a turbulência e a surpresa da natureza e do quotidiano e outros factores exasperantes, causaram no homem a nova necessidade de perenização.

De entre as várias formas de perenizar-se, o homem conjurou uma outra que, por envolver-se com a racionalidade, condiciona a humanidade e distancia-a ainda mais das restantes entidades mundanais. A “invenção da arte” surge também neste contexto, como uma prática mágica de Eterno Retorno, como um mecanismo de subordinação da realidade que se reproduz e re-inaugura, como uma sublimação do real que se transforma, como uma ponte entre o existir e o perecer, entre a vida e o que está para lá da morte. A invenção da Arte é a conquista da abertura do indivíduo, do grupo, do mundo e para a eternidade, numa comunhão cósmica de criação.

Surge a Arte como um novo mecanismo de incorporação da realidade, como uma eucaristia efectiva entre o Ser e o resto da existência física e metafísica. No acto da (re)criação material, o homem subordina o mundo inteiro depois de o ter incorporado. Esta ideia de produção artística como incorporação mágica e simbólica do mundo tem ainda de medir-se em concomitância com outros valores de ordem moral, espiritual, psicológica e social.

Regressemos ao tema da produção de imagens como medida de âmbito social e testemunhal. Não restam dúvidas quanto ao valor da peça artística, ou não artística, enquanto construção histórica, como fenómeno testemunhal, de eternização individual ou de um grupo ; quanto ao valor de emblemática de poder cristalizado no tempo; quanto ao valor de conservação e de reprodução de momentos, de ideologias, de crenças e de outras Ideias mais ou menos fundamentais que pretendem expelir-se, defender-se, ou manter-se para além do existir. Esta característica de efeito reminiscente que possui a maioria das obras de arte, é conseguida através da materialização de imagens com ditados iconológicos de proveito e de sustento.

São inúmeros os efeitos secundários produzidos pelas imagens. De entre eles colhem-se as combinações excêntricas, comprometidas com a alteração psicológica que produzem no espectador. No contacto com o estímulo percepcionado, a resposta produzida pela consciência pode explorar indizíveis caminhos de compreensão e de determinação comportamental. Foi conforme a esta potência imagética, conhecida desde a Antiguidade, que teóricos perenizados pela historiografia, opinaram sobre o bom uso das imagens.

A utilidade da pintura e da escultura, enquanto formas de apreciação visual, foi alvo de inúmeros textos de abonação. Leia-se, por exemplo, o efeito provocado por um bom quadro pintado, num excerto da obra de Lomazzo, o Trattato dell’arte della pittura, scultura, et architettura, publicado em Milão em 1584: um bom quadro «fará com que o espectador fique pasmado, quando vê o assombro pintado nele, que deseje a bela jovem por esposa, quando a vê pintada nua; que se sinta solidário, quando vê a aflição; sinta apetite, quando vê comer ricos manjares; que fique dormindo, perante a vista de um palácio de sonho; que se emocione ao contemplar uma batalha vivamente descrita e se agite, cheio de ódio e ira, ao ver acções vergonhosas e desonestas.». Esta ideia moderna que qualifica a obra de arte redunda na deliberação contemporânea, no exemplo de Ortega y Gasset quando quer explicar o que é a «arte artística»: o receptor diz que «é “boa” a obra quando esta consegue produzir a quantidade de ilusão necessária para que as personagens imaginativas valham como pessoas vivas. [...] E denominará arte ao conjunto de meios pelos quais lhe é proporcionado esse contacto com coisas humanas interessantes».

Esta virtude das imagens no geral, e da arte em particular, acciona-se porque interage com a capacidade de incorporação promovida por aquele que desde há séculos se manteve como o mais caro sentido humano: a visão.

Considerando o trabalho arquitectónico como sendo um laboro artístico, temos de o avaliar também através do nível de funcionalidade criada, de adaptabilidade, de ergonomia, de exequibilidade prática, na mesma medida da sua predisposição estética e ideológica. Estima-se como útil a possibilidade de fruição de uma obra de arte seja ela qual for. Nesta questão da arte pela arte, deve anotar-se que a ausência deliberada de funcionalismo também colhe méritos espirituais e psicológicos de conveniência comprovada e, por isso mesmo, arrola um determinado nível funcional . A arte enquanto tal, mesmo na sua concepção mais abstracta e filosófica, detém utilidade, uma função e uma aplicabilidade que não podem desmentir-se, sob pena do esquecimento do Ser, na razão da essencialidade última da existência humana, sob pena do olvido da própria arte, apagada no seu desemprego como unidade que é provida de sentido e de significado.

Um objecto artístico tem necessariamente de ser incomodativo, de apelar aos estímulos e à razão, à nossa capacidade de envolvimento e de alterabilidade. Esta é a função e a entidade da obra de arte e é por isso que ela nos provoca sentimentos de repúdio ou de amor, de horror e de deleite, de aprazimento ou de desprezo. Ou ela tem esta capacidade, ou deixa de o ser, enquanto obra de arte. A composição pela composição, isenta de qualquer significado individual e social, desamarrada do pensamento programático que a deveria animar, dispensada de uma Ideia inicial, ou da «condensação simbólica da experiência», não deve determinar índice de qualificação artística, mas antes outras disposições praxísticas singulares. Não conseguimos, como assegurou Dino Formaggio, criar signos sem significado.

Relegamos desta exposição o valor da emoção, da sublimação, da libertação catártica, da libertação imaginosa e de outros conteúdos do discurso psicológico, para que nos possamos centrar no alcance da necessidade da arte, na sua urgência vertiginosa, na sua envolvência perene com a entidade humana, na sua imbricação com os meios de socialização.

Como é sabido, o primeiro e imediato carecimento do homem é aquele que se liga com os constrangimentos puramente fisiológicos, de manutenção e subsistência. Aliada a esta carência primária, o homem acumula uma outra que opera em concomitância constante: a necessidade de conhecimento. Trata-se de uma exigência que determina, ou não, o grau de humanidade do ser. Paralelamente a estas carências, e interligada com elas, surge a necessidade do homem posicionar-se no mundo na sua interioridade e exterioridade. O convívio humano com o macrocosmos é violento e esmagador e é através da necessidade de compreensão e de recolocação do homem no mundo que ele busca urgentemente um saber cada vez mais total, porque mais dominador e, por isso mesmo, supressor de ansiedade. O poder de alcance e de acção de superação sobre o real tornou o homem primitivo no moderno, e estabeleceu fronteiras entre a reacção inconsciente a um estímulo e a agilidade da razão.

Consciente da sua vulnerabilidade, da permanência efémera no mundo e convicto da sua corporalidade perecível, o homem desenvolveu outras possibilidades de ligação com o cosmo, por forma a dar-se a si alguma extensão no tempo e no espaço, alcançando-se então e definitivamente a dimensão mágico-religiosa da existência. A libertação do tempo e da perecibilidade construiu-se a partir deste constrangimento dos seres. A ideia de nascimento e de morte, o medo da convivência com a dor, a turbulência e a surpresa da natureza e do quotidiano e outros factores exasperantes, causaram no homem a nova necessidade de perenização.

De entre as várias formas de perenizar-se, o homem conjurou uma outra que, por envolver-se com a racionalidade, condiciona a humanidade e distancia-a ainda mais das restantes entidades mundanais. A “invenção da arte” surge também neste contexto, como uma prática mágica de Eterno Retorno, como um mecanismo de subordinação da realidade que se reproduz e re-inaugura, como uma sublimação do real que se transforma, como uma ponte entre o existir e o perecer, entre a vida e o que está para lá da morte. A invenção da Arte é a conquista da abertura do indivíduo, do grupo, do mundo e para a eternidade, numa comunhão cósmica de criação.

Surge a Arte como um novo mecanismo de incorporação da realidade, como uma eucaristia efectiva entre o Ser e o resto da existência física e metafísica. No acto da (re)criação material, o homem subordina o mundo inteiro depois de o ter incorporado. Esta ideia de produção artística como incorporação mágica e simbólica do mundo tem ainda de medir-se em concomitância com outros valores de ordem moral, espiritual, psicológica e social.

Regressemos ao tema da produção de imagens como medida de âmbito social e testemunhal. Não restam dúvidas quanto ao valor da peça artística, ou não artística, enquanto construção histórica, como fenómeno testemunhal, de eternização individual ou de um grupo ; quanto ao valor de emblemática de poder cristalizado no tempo; quanto ao valor de conservação e de reprodução de momentos, de ideologias, de crenças e de outras Ideias mais ou menos fundamentais que pretendem expelir-se, defender-se, ou manter-se para além do existir. Esta característica de efeito reminiscente que possui a maioria das obras de arte, é conseguida através da materialização de imagens com ditados iconológicos de proveito e de sustento.

São inúmeros os efeitos secundários produzidos pelas imagens. De entre eles colhem-se as combinações excêntricas, comprometidas com a alteração psicológica que produzem no espectador. No contacto com o estímulo percepcionado, a resposta produzida pela consciência pode explorar indizíveis caminhos de compreensão e de determinação comportamental. Foi conforme a esta potência imagética, conhecida desde a Antiguidade, que teóricos perenizados pela historiografia, opinaram sobre o bom uso das imagens.